Orvieto entre Art et Histoire

Orvieto

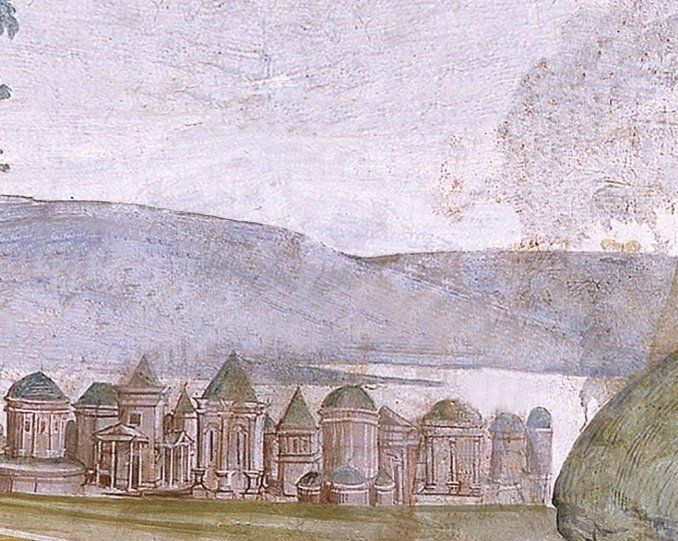

VOLSINII (ORVIETO) ANCIENNE CAPITALE DE L'ÉTAT ÉTRUSQUE

ORVIETO ET LA CATHÉDRALE

LUCA SIGNORELLI (CORTONA 1445 - IVI 1523)

LORENZO MAITANIARCHITECTE 1270-1330

Lorenzo Maitani, architecte et sculpteur, est né à Sienne en 1270,

fils du sculpteur Vitale di Lorenzo dit Matano. En 1310, il fut appelé à Orvieto

Il fut nommé maître d'œuvre de la cathédrale par le pape Boniface VIII, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort, à Orvieto en 1330. Il réalisa la façade, élaborée selon un modèle nettement gothique, nouveau et original par rapport aux types italiens et européens. Déjà avant 1310, il s'était rendu à plusieurs reprises à Orvieto pour renforcer la construction précaire de la cathédrale. Il interrompit son séjour à Orvieto en 1317 et 1319-21 pour réparer les aqueducs de Pérouse, en 1322 pour donner son avis sur la continuation des travaux de la cathédrale de Sienne et en 1323 sur le projet de construction du château de Montefalco, en 1325 pour restaurer le château de Castiglione del Lago.

D'après le document de 1310 dans lequel Laurent est désigné « universalis caput magister » de la cathédrale d'Orvieto, il apparaît qu'il fut chargé de construire la façade et de superviser sa décoration sculpturale.

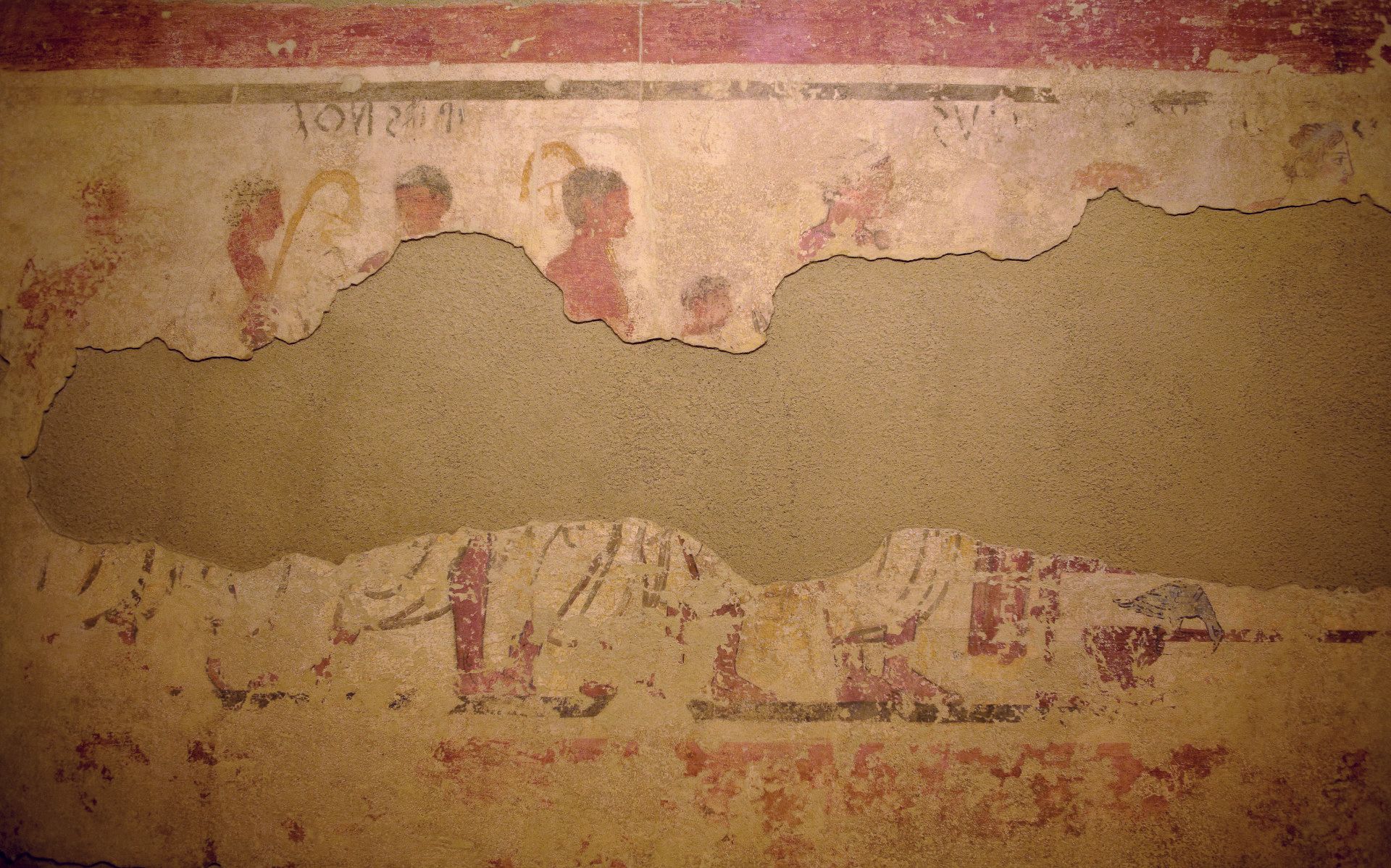

Deux dessins de la façade du musée de la cathédrale illustrent la genèse du projet maitanesque, qui d'un verticalisme issu de l'architecture gothique française d'Île-de-France, évolue vers une conception plus épurée et équilibrée. Ce compromis entre l'esprit et les principes esthétiques français et italiens se ressent également dans les merveilleux reliefs qui recouvrent les quatre piliers de la façade.

Les quatre anges en bronze en train de soulever les bords du baldaquin qui protège le groupe en marbre de la Vierge à l'Enfant placé au-dessus de la porte centrale, et les quatre symboles des évangélistes, également en bronze, dépassant de la corniche qui longe les piliers de la façade, donnent une idée très claire de la profondeur du sculpteur ;

En raison de leur affinité avec eux, les reliefs des trois zones inférieures du premier pilier, qui vont de la Création des animaux à l'Expulsion des géniteurs du Paradis, et les reliefs des deux zones inférieures du quatrième pilier avec la Résurrection des morts, l'Enfer et les rangs des élus et des réprouvés, peuvent certainement être attribués à Maitani.

Dans ses reliefs, Maitani a une personnalité bien définie qui lui assure une place de choix dans la sculpture toscane du XIVe siècle.

La connaissance approfondie de l'anatomie du corps humain est combinée à un sens exquis de l'eurythmie linéaire, renforcé par des influences françaises, qui courbe les vêtements transparents et légers en un flux doux. Et c’est précisément cet esprit lyrique calme et serein qui le distingue artistiquement dans l’histoire de l’architecture et de la sculpture.

LA BEAUTÉ

Kalón signifie tout ce qui plaît, qui suscite l’admiration, qui attire le regard. La beauté est presque toujours associée à d’autres qualités.b Hésiode (Les Noces de Cadmus et d’Harmonie) : « Celui qui est beau est cher, celui qui n’est pas beau n’est pas cher ». L'oracle de Delphes, interrogé sur le critère d'évaluation de la Beauté, répond : « Le plus juste est le plus beau ». Selon la mythologie, Zeus assignait à chaque être une mesure appropriée et une juste limite : le gouvernement du monde coïncide ainsi avec une harmonie précise et mesurable, exprimée dans les quatre devises inscrites sur les murs du temple de Delphes : « Le plus juste est le plus beau », « Respecter la limite », « Haïr l'hybris (l'arrogance) », « Rien d'excessif ». Le sens commun grec de la Beauté se fonde sur ces règles, conformément à une vision du monde qui interprète l'ordre et l'harmonie comme ce qui pose une limite au « Chaos béant », de la gorge duquel, selon Hésiode, le monde a surgi.

Le rocher d'Orvieto est né il y a environ trois cent mille ans suite à l'éruption du complexe volcanique des Monti Volsini.

Orvieto, ville millénaire suspendue entre ciel et terre, a révélé un autre aspect qui la rend unique : un labyrinthe de grottes se cache dans l'obscurité souterraine de la falaise.

La nature géologique du rocher sur lequel se dresse aujourd'hui l'ancienne Velzna étrusque (plus tard Volsinii), a permis

les habitants ont creusé, au cours des millénaires, un nombre incroyable de cavités, de grottes, de puits, de citernes et de tunnels qui s'étendent, se chevauchent et se croisent sous la ville moderne.

La stratigraphie a conditionné la circulation des eaux souterraines et au fil des millénaires, les habitants de la Rupe ont opéré de manière si particulière dans le sous-sol de la ville, au point de creuser plus de 1200 grottes.

Le besoin d'approvisionnement en eau était donc probablement la raison qui a donné le feu vert

aux constructions souterraines.

La Rupe, colonisée dès le IXe siècle avant J.-C., vit la prospérité d'une des plus importantes cités étrusques, l'ancienne Velzna. De cette époque remontent les premiers hypogées creusés par l'homme à la recherche d'eau, ressource irremplaçable dans une ville qui, imprenable grâce aux murs de pierre qui la défendaient, devait pouvoir résister aux sièges.

Les Étrusques construisirent d'ingénieuses citernes pour la conservation des eaux de pluie ainsi qu'un vaste réseau de tunnels pour leur acheminement et des puits très profonds (de section rectangulaire ne mesurant pas plus de 80 sur 120 centimètres) qui, une fois dépassées les couches perméables, atteignaient la nappe phréatique. Grâce à tout cela, Velzna (plus tard Volsinii, aujourd'hui Orvieto) réussit à atteindre l'autosuffisance en matière d'approvisionnement en eau, à tel point qu'elle tomba aux mains de Rome, en 264 av. J.-C., seulement après avoir résisté à un siège qui dura près de trois ans.

Dans le sous-sol de Velzna, de nombreux « pigeonniers » ont également été construits, dans lesquels les pigeons voyageurs pouvaient entrer et sortir pour effectuer leur tâche.

Dans le sous-sol se trouvent les restes d'un moulin médiéval entier (le moulin de Santa Chiara) avec meules, pressoir, foyer et mangeoires pour les animaux utilisés pour broyer les pierres ou d'un pressoir à olives entier, également complet avec meules, pressoir, foyer et tuyaux pour l'eau et citernes.

Les Étrusques, fondateurs de la ville, ont fait de Velzna un exemple de modernité et d'organisation

et était si riche qu'elle était connue sous le nom d'Oinarea.